Показано материалов: 6681-6685

|

Борьба против системы винных откупов при Александре II Между тем классовая борьба в деревне приобрела новые, более грозные формы. В конце 1858 г., но особенно весной и летом 1859 г., сначала в Литве и Белоруссии, потом в центральных губерниях и Поволжье развернулось упорное массовое движение против системы откупной продажи вина. Частные предприниматели из купцов и помещиков за высокие суммы получали от государства право монопольной продажи водки в разных губерниях и, задаривая взятками местных администраторов, спаивали крестьянское и городское население. Многочисленные злоупотребления откупщиков и поддержка их государственной властью вызывали протесты со стороны крестьянского и частью городского населения: в глазах трудящихся откупная система была естественным дополнением к институту крепостного права. В обстановке тревожного ожидания «воли» крестьяне стали созывать сельские сходы и выносить мирские приговоры об отказе покупать вино; принятые решения закреплялись торжественными клятвами и суровыми наказаниями отступников от мирского дела. В некоторых губерниях — Пензенской, Тамбовской, Самарской и др,— движение приняло стихийные, бурные формы: крестьяне закрывали и громили питейные дома, избивали чиновников, оказывали сопротивление войскам. Самарские жандармы доносили в Петербург, что «помещики боятся эффекта питейных бунтов, который может поощрить крестьян к бунтам против их власти» '. |

|

Выкуп земли крестьянами. Отмена крепостного права Второй вариант реформы нашел выражение в «Положении» о выкупе земли крестьянами. Изданием этого закона правительство стремилось заинтересовать крестьян и помещиков возможностью ликвидировать временнообязанные отношения, предоставляя денежную ссуду на осуществление выкупной операции. Помещик имел право договориться с крестьянами о выкупе земли, но мог и в одностороннем порядке, без согласия крестьян, потребовать такого выкупа. Крестьяне требовать выкупа не могли. Государство выступало в качестве посредника, содействовавшего выкупу: оно предоставляло крестьянам выкупную ссуду, которая погашалась ими в течение 45”тет ежегодными взносами («выкупными платежами»). При определении выцуп-ной суммы за землю правительство исходило из задачи — закрепить за каждым землевладельцем ежегодный доход с имения, равный размерам прежнего оброка; поэтому поменрши, приступавшие к выкупу, должны были предварительно перевести временнообязанных крестьян, отбывавших барщину, на оброчные платежи. Годовой оброк капитализировался из 6%, т. е. помножался на 162/з,— другими словами, вычислялся капитал, который при ежегодном обороте приносил в виде 6% сумму прежнего годового оброка и добавочную сумму на погашение правительственной ссуды и финансовые расходы. Если крестьяне выкупали весь надел целиком, государство выдавало помещику на руки 4/s вычисленной суммы, а если выкупался уменьшенный надел, помещик получал 3/4 капитальной суммы. При согласии крестьян на выкуп им предоставлялось договориться с помещиком о размерах доплаты помещику наличными деньгами. Никакой доплаты с крестьян не требовалось, если выкуп всего надела совершался по одностороннему требованию помещика. Прежде чем рассчитаться с прежним собственником земли, государство вычитало из выкупной ссуды долг, лежавший на имении, а остаток выдавало помещикам сразу процентными бумагами (частью — выкупными свидетельствами, частью — банковыми билетами), беспрепятственно принимавшимися в уплату кредитными учреждениями. Практика показала, что выкупная операция, которой так страшились некоторые финансовые деятели, оказалась очень выгодной для казны: крестьяне переплатили за землю (точнее, за свои феодальные повинности) неизмеримо больше, чем стоили выкупленные наделы. |

|

Освобождение дворовых и рабочих крестьян. Отмена крепостного права Из законов о специальных разрядах крестьян особенно важными были «Положение об устройстве дворовых людей» и «Правила» о крепостных рабочих и крестьянах мелкопоместных владельцев. Дворовые наряду с остальными крепостными немедленно получали личные и имущественные права, но в течение двух лет были обязаны по-прежнему служить своим господам или уплачивать им установленный оброк. После этого всякие обязательные отношения с помещиками прекращались; дворовые, имевшие земельный надел, могли приписываться к сельскому обществу и заниматься сельским хозяйством, а не имевшие надела (таких было подавляющее большинство) оставались безземельными и должны были приискивать себе заработок. |

|

Оценка "Положений" 1861 года Отмена крепостного права была буржуазной реформой, вырванной у правительства революционной борьбой, но проведенной не восставшим народом, а крепостниками: поэтому она была оплетена множеством феодальных пережитков в интересах класса помещиков. Давая крестьянам юридическую свободу, реформа сохраняла на определенный срок временнообязанные отношения, т. е. систему феодальной эксплуатации; она открывала возможность перед помещиками экспроприировать у крестьян огромные пространства земли и в результате произведенных отрезок поставить крестьян в положение кабальных арендаторов. Толкая помещиков на ликвидацию феодальных отношений, реформа возлагала на крестьян непосильные выкупные платежи — эту тяжелую «дань вчерашним рабовладельцам» !. Наконец, реформа сохраняла остатки внеэкономического принуждения в форме личной и сословной зависимости крестьян от дворянских и государственных органов власти. |

|

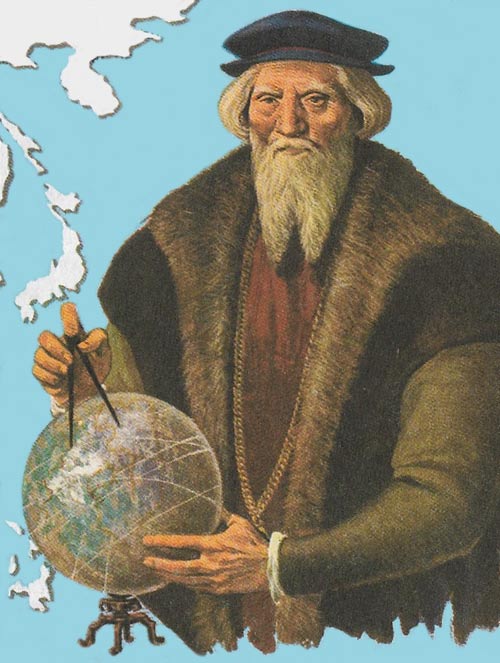

Кто такой Джон Кабот? Кратко

Англичане не были особенно заметны в "эпоху открытий". Христофор Колумб был генуэзцем и плавал на испанских кораблях. Фердинанд Магеллан был испанцем, финансировался его правительством. Тем не менее, было два великих исследователя, которые, даже если они не были англичанами, по крайней мере, плавали под английским покровительством и чьи открытия и достижения были сделаны от имени английской короны. И это было в то время, когда англичане с завистью смотрели на огромные империи, вырезанные Испанией и Португалией. Этими исследователями были Джон Кэбот и его сын Себастьян. Джон Кабот, или Джованни Кабото, родился в 1450 году в Генуе, как и Колумб. В раннем возрасте он отправился в Венецию, где принял участие в великих торговых путешествиях-в том числе в Мекку – которые были основой процветания Венеции. Молодой Кабо был глубоко впечатлен шелками, специями и драгоценными камнями, которые он видел, и стал одержим идеей, что более быстрый и короткий морской путь может быть найден с запада на Восток. Как и все великие исследователи своего времени, он был убежден, что такой путь следует искать, плывя на запад, и примерно в 1484 году он приехал в Лондон, чтобы запечатлеть свои взгляды на Англию. Купцы Бристоля, одного из величайших портов Англии, приветствовали его план. |